皆さん、こんにちは。

IS factory magazine編集部です。

集計したデータを用いて営業資料を作成する際、「どの図に表すのが最適なのか」迷った経験はないでしょうか。

説得力のあるプレゼン資料は、数値データを図表にして分かりやすく伝えているのが印象的です。

インサイドセールスの営業資料においても、目標設定・進捗報告・成果共有などの数値データは必ず図表を使用しています。商談では、資料内容で企業の印象や成果が変わると言われるほど重要視されているのです。

そこで今回は、資料作成に役立つ表とグラフの選び方を、インサイドセールスチームの社内資料を交えて解説していきたいと思います。

―こんな方におすすめ―

✔ 営業の資料作成を担当されている方

✔ 営業資料のグラフの選び方を知りたい方

✔ 図表の読み取り方を学びたい方

営業資料を作成する際のポイント

営業資料を作成する際のポイントは、3つです。図表の見せ方や適切なレイアウトを考慮して作成していきます。

文字・図表の配置を整列させる

1スライドに1つの情報を載せる

視線誘導に合わせて図表を配置する

文字・図表の配置を整列させる

文字のサイズやフォント、図表の配置は統一させましょう。不規則な配置は、可読性が下がるため内容が伝わりづらくなります。営業資料では、太字でも文字の間隔が統一されやすい「メイリオ」や「游ゴシック」のフォントがおすすめです。複数の図表を1つのスライドに使用する際は、段落や余白を揃えます。

1スライドに1つの情報を載せる

資料作成では、1スライドに1つの情報を載せるのが基本です。情報量が多いと、文章量の増加や文字サイズの縮小で解読に時間がかかり、読み手はストレスを感じます。複数の情報を伝えたい場合は、スライドを分けましょう。

文字数が多い場合は図表を使用して、視覚で伝えることを心がけます。

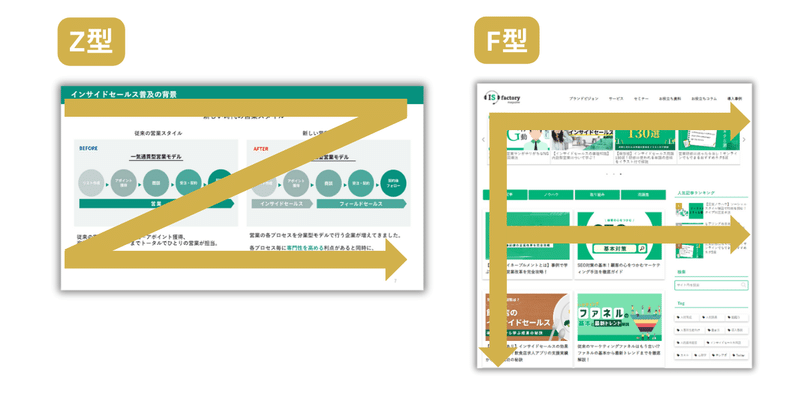

視線誘導に合わせて図表を配置する

人の視線は、上から下へと流れる規則性があります。営業資料など横書きのスライドでは、左上から右下に向かって移動する傾向が一般的です。この視線誘導を活かした配置方法が、「Z型」と「F型」になります。図表を配置する時は、人の視線の流れを意識してレイアウトを決めましょう。

営業資料に使用する図の選定

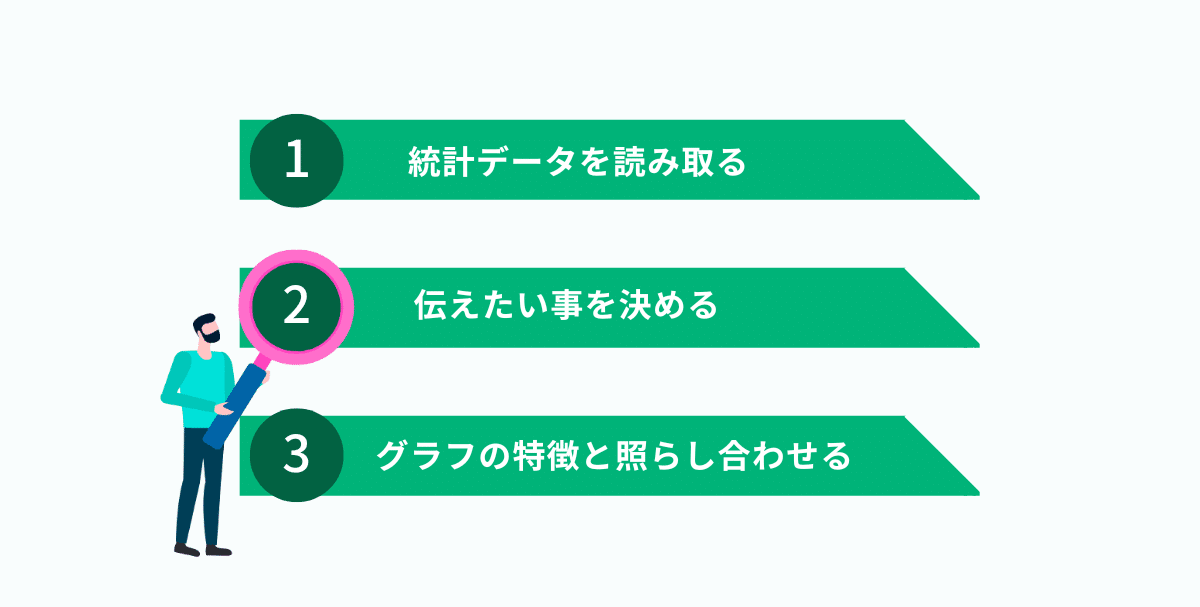

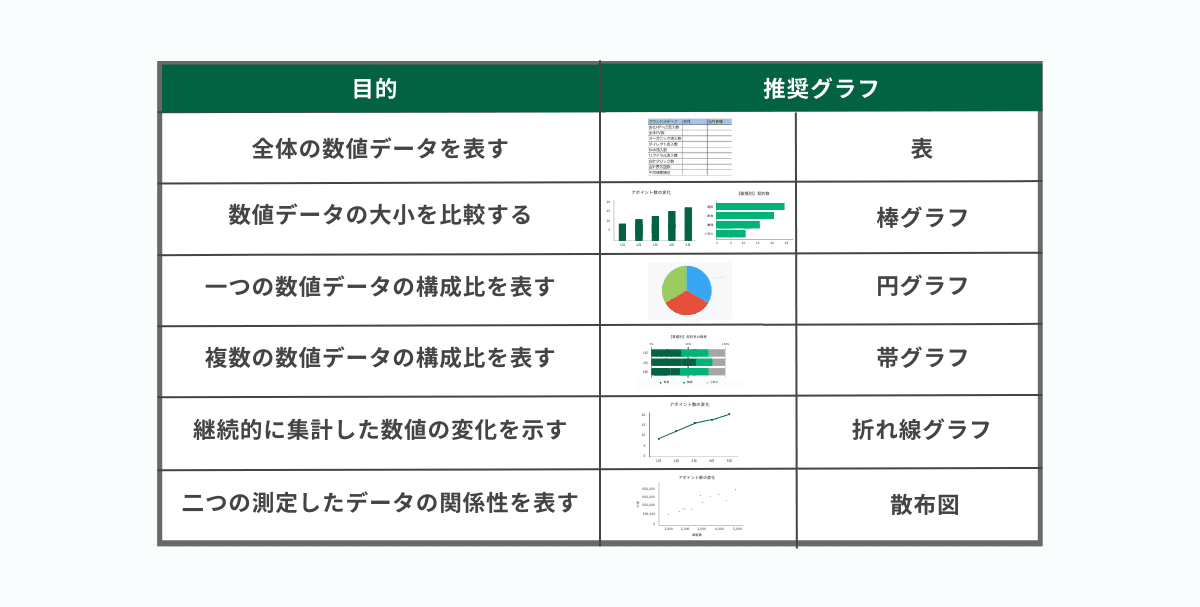

グラフを選ぶ前に、目的に合わせて集計した統計データを分析します。

先月と比較して「アポイント件数が増加したこと」を強調したい、リストの「架電数」を見せたい、など数値の増減を見て、グラフで示したい内容を一つに絞りましょう。

同じ図にたくさん情報を加えるよりも、一つの情報にスポットを当てることで、視覚的にも印象に残りやすくなります。

複数伝えたい事柄がある場合は、項目ごとに表グラフを分けて作成すると良いでしょう。表現したい内容と、表グラフの特徴を照らし合わせながら使用する図を選びます。

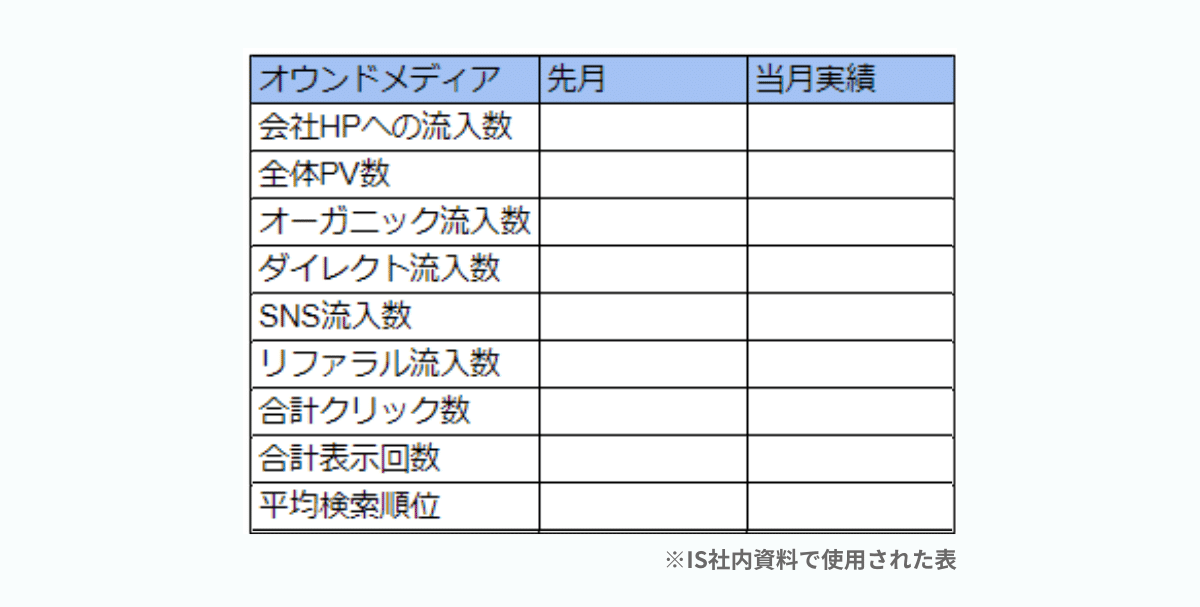

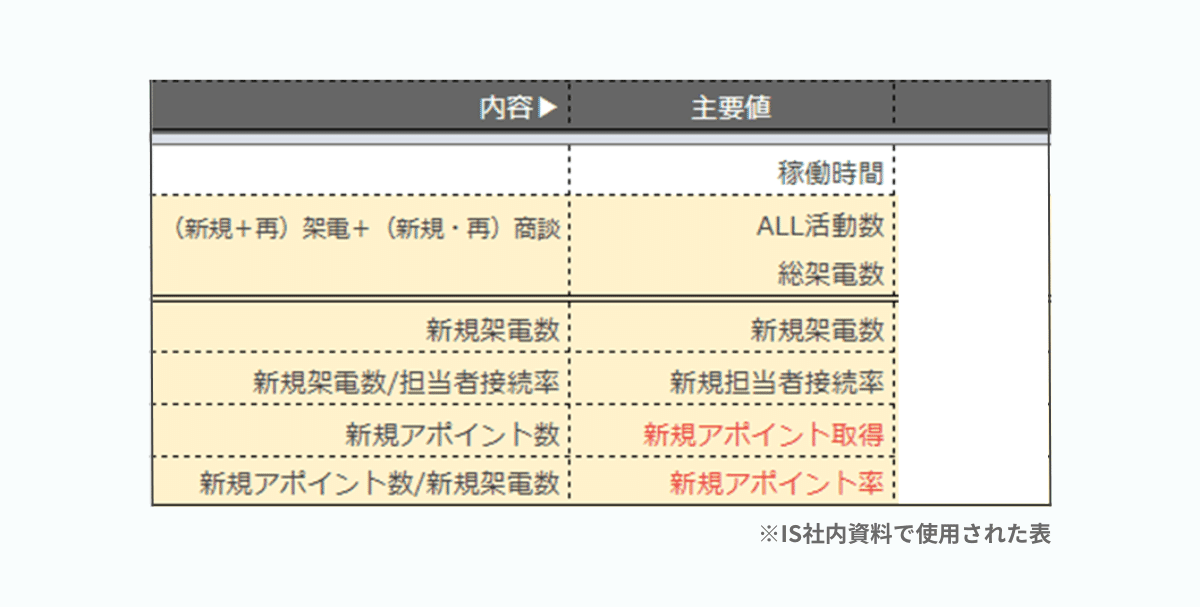

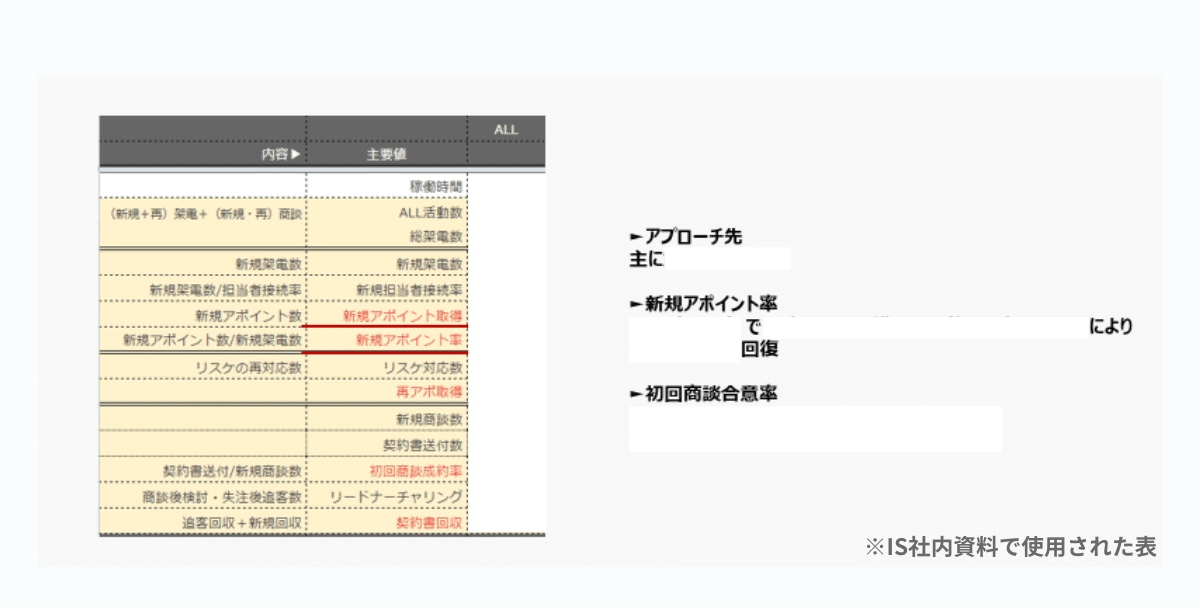

表

全体の数値データを表す際に使われています。

口頭や文章で、全部の数値を伝えようとすると情報量が多く、記憶に残りづらいです。表は文字と数字のみで構成されている為、数値が印象に残りやすいだけはなく、集計の全体像が掴みやすくなります。

情報量が多い数値データには表を取り入れると、一目で内容が把握できるようになるでしょう。集計した数値を他の人に共有する時にも役立ちます。

記載するデータが多い分、文字のサイズや間隔を揃えて作成すると見栄えが良くなるでしょう。

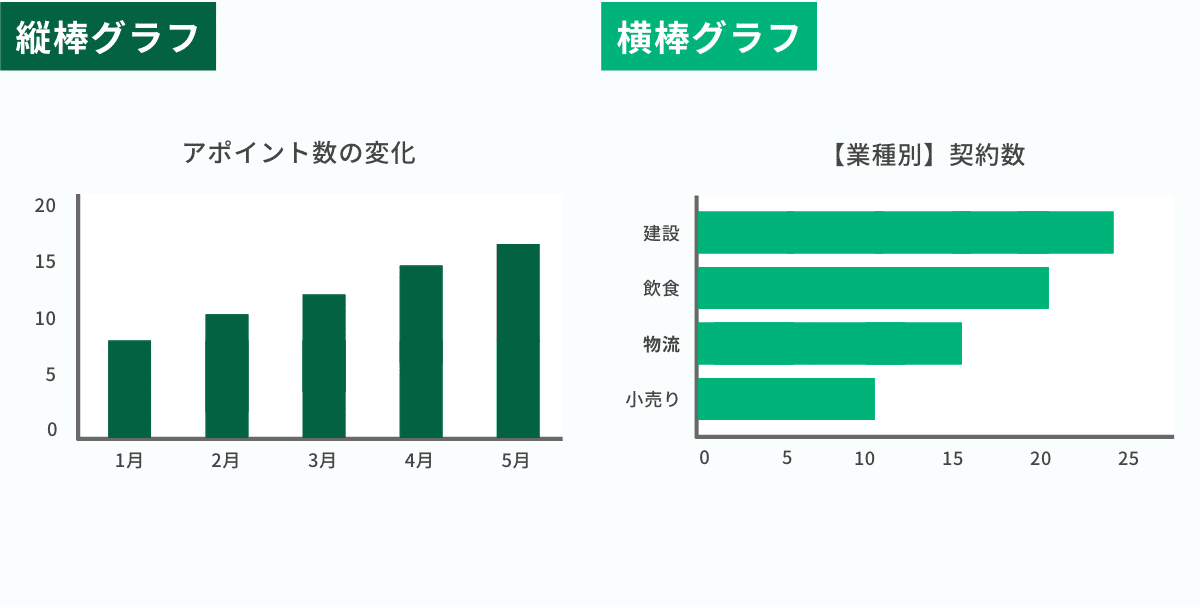

棒グラフ

同じ条件で二つ以上の値の大小を比較する時に便利です。棒グラフは「縦棒グラフ」「横棒グラフ」の2種類があり、四角の長さで数量を表しています。

年度、月、日単位の比較など時系列による変動を示す場合は、縦軸に値、横軸に項目を置く縦棒グラフを使用しましょう。長期間の集計データの傾向を伝えることに適しています。

横軸に値、縦軸に項目を置く、横棒グラフでは、店舗別・部署別のように時系列以外の種類を比較する場合に活用することが多いです。

作成する際は、値が大きい順に並べていくと高い数値を目立たせることができ、時系列順に並べると変動が伝わりやすくなります。作成する目的に応じて、項目の順番を決めていきましょう。

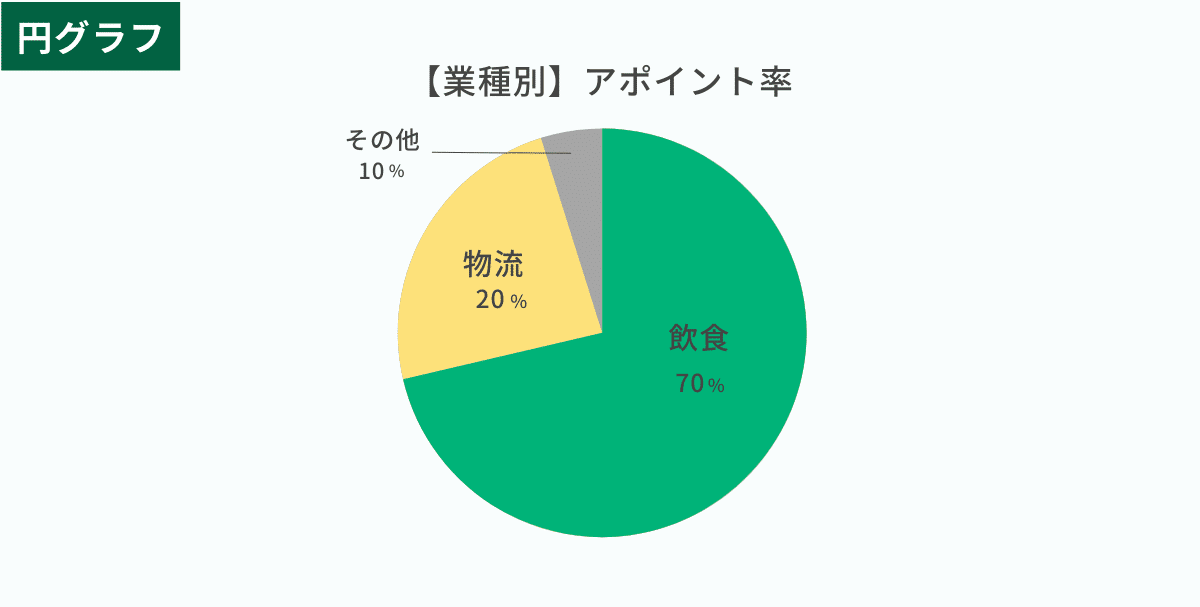

円グラフ

一つの数値データに占める構成比を表す時に使用されます。

丸い図形を全体値として、扇形に区切り項目ごとに割合を入れる為、大きな数値でも比率を示しやすくなるでしょう。全体値の中の、一部の割合を主張したい場合は最適です。

項目数が多いと記載する文字が細かくなる為、読み取りづらいグラフになってしまいます。少数値をまとめて「その他」と表記することで重要項目が目立ち、見やすくなるでしょう。10項目以上の数値を載せる際は、棒グラフや帯グラフがお勧めです。

作成する時は12時の方向から右回りに、大きい順に記載します。順序が関係しているデータは指定に合わせて決めていきましょう。

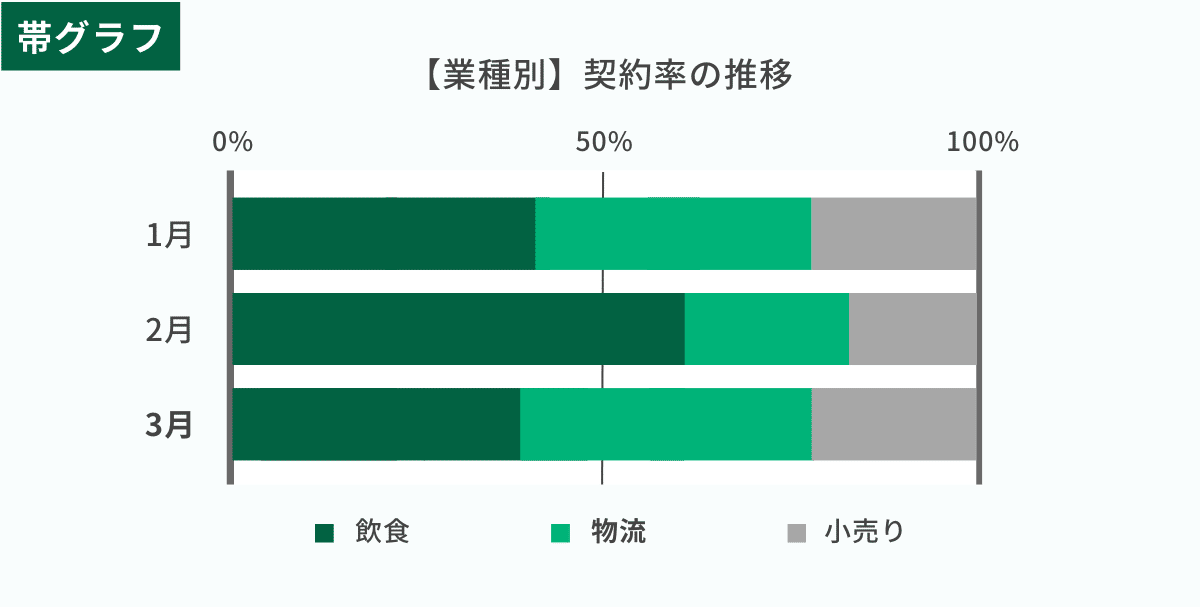

帯グラフ

複数の数値データに占める構成比を表すことが出来ます。

長方形を全体値として区切って割合を示し、グラフを並べることで項目ごとに比較することも可能です。

情報量が多い集計データを、比較したい時に使用しましょう。円グラフや棒グラフと比べて情報量が多い為、見る側にも読み取る力が必要になります。口頭で解説をしながら伝える、他のグラフも交えながら資料にするなど、伝え方に工夫して活用すると良いでしょう。

作成の際は円グラフと同様に割合を大きい順に並べます。比較を目的とした場合は、項目の順番を揃えると分かりやすいです。

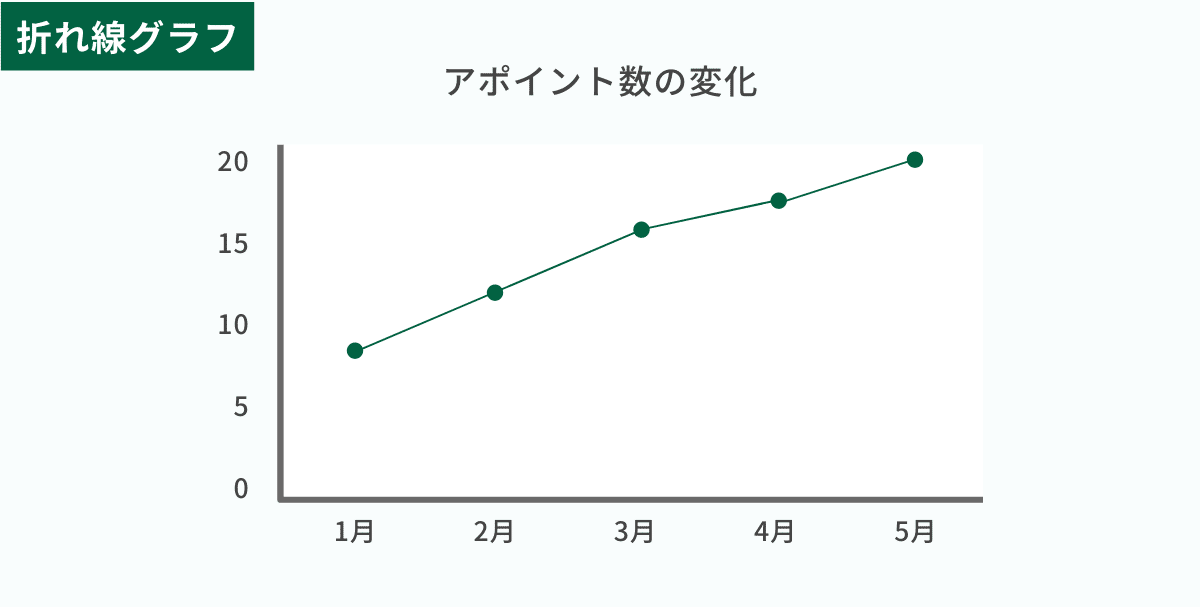

折れ線グラフ

折れ線グラフは、継続的に集計した数値の変化を示すグラフです。

横軸に月日、縦軸に測定値を入れ、結んだ線の高低差で増減の傾向を表します。時系列の変化や、気温など一定期間に集計した変動を見せたい時に役立つでしょう。

一つのグラフで複数の変化値を見せることも出来ますが、本数が多いとデータが重複し読み取りづらくなります。5本以上になる場合はグラフを分けると見やすくなるでしょう。

作成する時は、メモリの幅を等間隔に。数字の軸は0からスタートさせると正確な推移が伝わります。

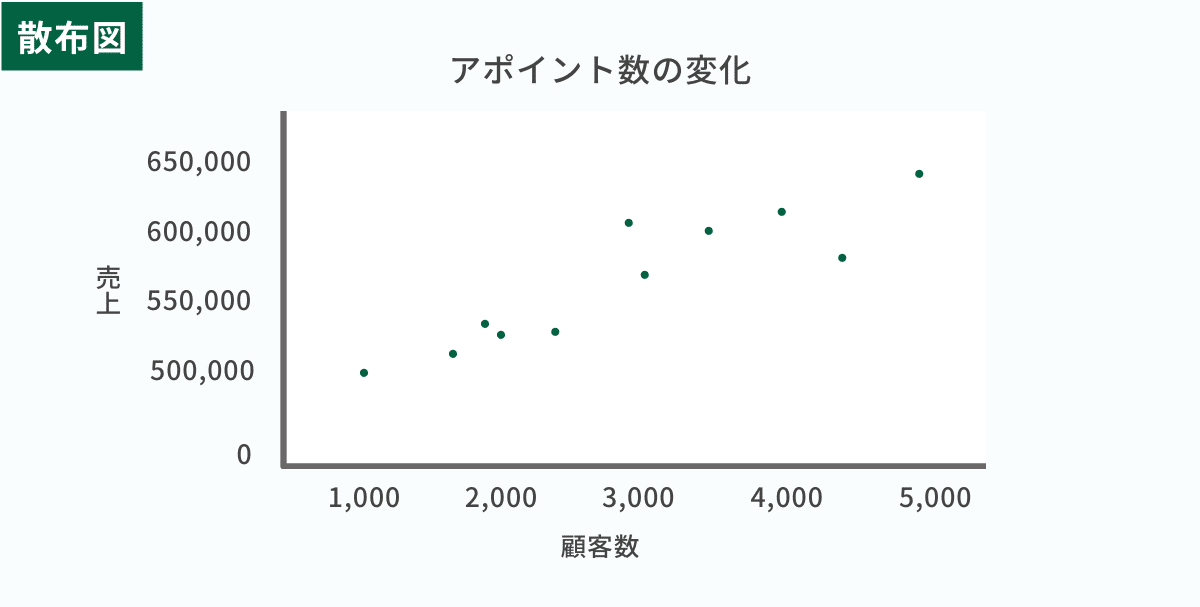

散布図

2つの測定したデータの関係性を表すことができるグラフです。

縦軸と横軸に集計した値の記しをつけ、点の位置から分析しています。「売上と顧客数の繋がり」、「契約書を送付した数と契約数の関係」のように2つの項目に関連があるかどうかを調べる際に、使われることが多いです。

点に規則性がない場合は関連性が少なく、一定の方向にまとまっている時は関係があるという見方になります。

測定したデータの数が少ない場合は、傾向が見えにくくなってしまう為、出来るだけ詳細なデータを集めておきましょう。

点で記しをつける際には、どの項目の分布なのかを判別できるように色を変えておくと分析しやすくなります。

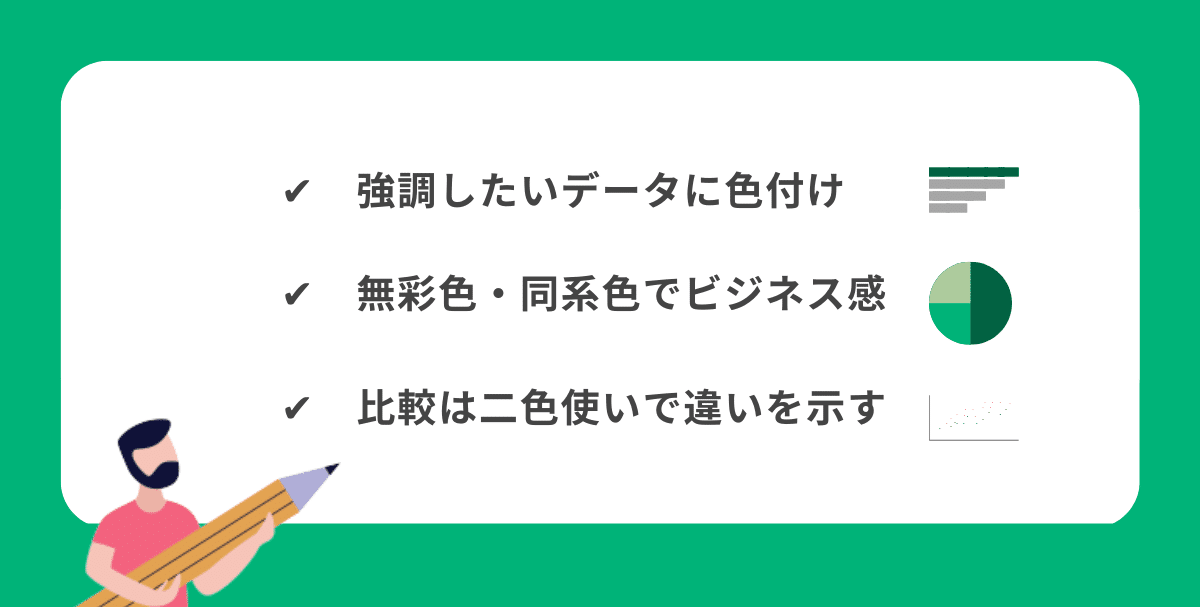

伝わる配色

グラフで伝えたい内容をさらに強調する役割を果たしてくれるのが、配色です。目的に応じて、主張したい数値データには色をつけて視線を誘導しましょう。

たくさんの色を使用すると、どの数値が重要なのかわかりにくい為、多くても4色程度に絞ると見分けやすくなります。ビジネスシーンでは、グレー(無彩色)を含めた配色や、同系色を使用すると落ち着いた印象に仕上がるでしょう。

データを比較したい場合は、項目ごとに異なる色を使用すると違いを認識しやすくなります。配色もグラフ選びと同様に、伝えたい事柄を明確にしてから着色をしていきましょう。

図表の解説文

インサイドセールスチームの社内資料で、図表と共に記載されているのが説明文です。図表から読み取れる要点を箇条書きで記入することで、聞き手に伝えたい事柄を強調することが出来ます。

特に情報量の多い「表」を使用してプレゼンする時には、説明文を加えると良いでしょう。

長文の解説は図表の要点が錯乱することがある為、目的を絞り、段落をつけるとまとまりやすくなります。

図表活かして伝わりやすい営業資料をつくろう

営業資料に活かせる図表を解説してきましたが、集計したデータに合うグラフは見つかりましたでしょうか?

伝わる資料を作成するためには、誰にどの情報を届けたいのか目的を明確にすることが大切です。

また「営業資料が上手くできない」、「顧客へのアプローチに課題を感じている」という方は外注を検討するのも良いでしょう。弊社のインサイドセールスでは、実績データをもとに戦略立てた営業支援を行っています。代行会社を検討されている方は、お気軽にご相談ください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

<資料を使用したキックオフの記事はこちら>

IS factory magazine編集部です。2022年開設。

定期的にインサイドセールスや営業に関するノウハウを発信しています。