BtoBに対する営業・マーケティング業界では、「休眠顧客」へのアプローチが課題に挙げられています。長らく連絡が取れない状況にある休眠顧客の掘り起こしは、取引先の獲得に欠かせない営業戦略のひとつです。

一度でもサービスに興味を示したことがある休眠顧客は、接点がない新規顧客に営業するよりも成果に期待が持てます。

そこで本記事では、休眠顧客の定義と効果的なアプローチ方法を紹介していきます。事例も記載しているので、ぜひ営業活動にお役立てください。

こんな方におすすめ

✓ 休眠顧客の掘り起こしを検討している運営陣

✓ 休眠顧客へのアプローチ方法にお悩みのコールマーケター

✓ 休眠顧客の事例をお探しの営業担当者

休眠顧客とは

休眠顧客(英語:dormant customer)は、過去に商談や契約などの接点があったものの、今は取引がなく放置された顧客を指します。

主に「一定期間サービスを使用していない」、「商談後に連絡が取れなくなった」のように決裁者の意向を把握できていないリードです。一般的にはBtoBで1年、BtoCで3か月~半年以上接点がない顧客が休眠顧客に該当します。

また、利用がない顧客に対して再度取引してもらえるようアプローチすることを休眠顧客の掘り起こしといいます。

休眠顧客の事例

・サービスを導入したが、初回以降の利用がない

・商談後に繁忙期で担当者と連絡が取れなくなった

・以前は月1で来店していた顧客がこなくなった

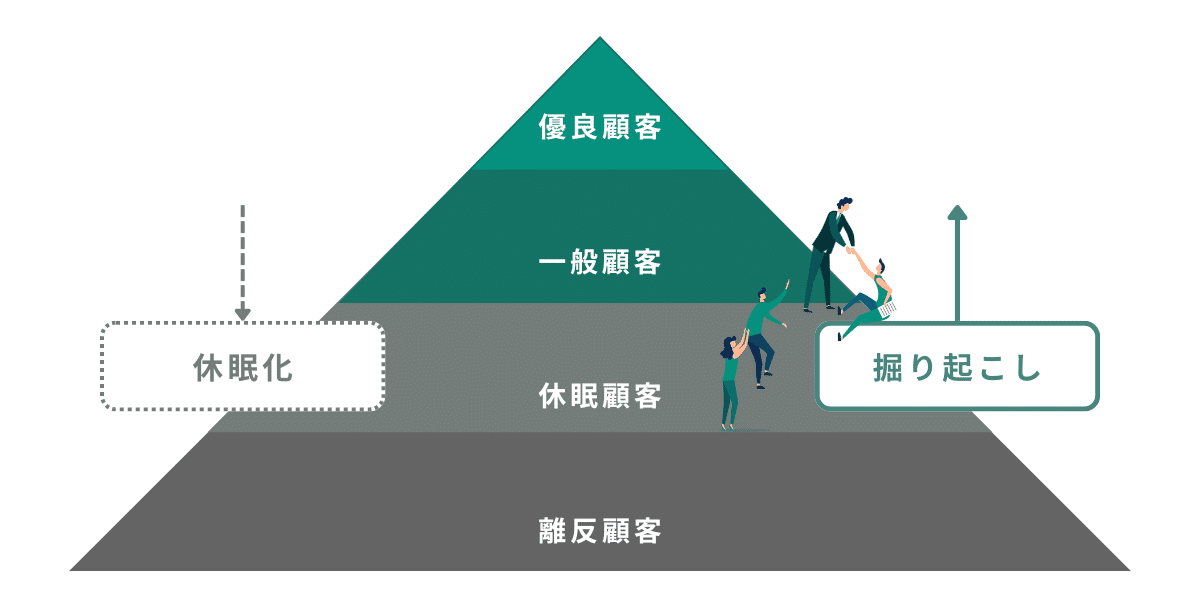

「休眠顧客」と「離反顧客」の違い

休眠顧客と離反顧客は似た意味で使用されていますが、将来性に違いがあります。休眠顧客は長期間接点がなく、営業担当者のアプローチや取引先の状況により優良顧客になる可能性を秘めているのが特徴です。

一方で、離反顧客は継続的にサービスを利用していたが何らかの要因で不満を抱き、他社に乗り換えてしまう行動をいいます。

顧客が自社を見切り他社のサービスに魅力を感じている状態で、再び利用を促すのは至難の業と言えるでしょう。顧客離れは、企業にとって大きな損失になります。

休眠顧客の掘り起こしが重要視される背景

なぜ、休眠顧客の掘り起こしが求められているのでしょうか。その背景には、以下の3つの要因があります。

購入までの検討期間が長く、休眠顧客が増えやすい

BtoBの商品やサービスは、購入を決めるまでに時間がかかる傾向があります。これは、顧客育成の必要性や取引価格の大きさが影響しているからです。

検討期間が長期化する例

・社内の決裁に時間がかかる

・予算の確保が難しい

・他社のサービスと比較している

こうした問題により、営業担当者がフォローしきれないリードが発生し、見込みの高い顧客を取りこぼすリスクが高まります。

そのため、休眠顧客の掘り起こしは、アプローチ漏れの防止や顧客管理の強化に有効な施策と言えるでしょう。

関連記事:マーケティング・セールス担当者に必要不可欠な「リード」と成果創出までのプロセス

サービスや商品の改善につながる

休眠顧客は、過去にサービスに興味を持っていたものの、何らかの理由で利用を停止した顧客層です。取引が途絶えた顧客の「休眠理由」を分析することは、サービスや商品の改善に役立ちます。

分析で整理するポイント

・顧客属性(業種・企業規模・役職)

・アプローチ履歴(どの営業施策が実施されたか)

・休眠理由の統計(価格・機能・サポート体制などの不満点)

こうしたデータを活用し、自社サービスや営業フローの課題を解決できれば顧客が再び利用する可能性が高まります。

結果として、休眠顧客の減少につながるだけではなくリピート率の向上や新規顧客の獲得にも貢献するでしょう。

新規開拓や見込み顧客の育成と比べてコストが少ない

新しい顧客を獲得するには、広告や営業活動に多くの時間と費用がかかります。一方で休眠顧客は、既に自社のサービスを知っているため信頼関係をゼロから築く必要がなく、成約率が高くなりやすいことが特徴です。

削減できる営業コスト

・新規リストの作成、リサーチ

・顧客の育成期間

・プロモーション活動

ただし、休眠期間が長い場合はサービスへの関心が下がっているケースも考えられます。その際は、再度顧客を育成する必要があるので注意が必要です。

休眠顧客が発生する要因

既存顧客が休眠化する要因は、3つに分けられます。自社の課題を追究し、営業プロセスの改善に努めましょう。

顧客状況に変化があった

企業の方針や市場動向に「変化」があった場合は、サービスの必要性が感じられず、休眠顧客になることがあります。例えば、新しい決裁担当者の配属による意向の変化や経営環境の悪化から経費を削減する事例です。

状況の変化に対するアプローチでは、ヒアリングを徹底しサービスの活用場面を具体的に伝える必要があります。企業の方針とサービスが一致しない時は、無理に提案するのではなく時期を改めましょう。

サービス・商品を忘れている

初回サービス利用からの時間経過やリスケなど導入を検討する期間が長くなると起こりやすいのが「忘却」です。忘却が要因の休眠顧客は、ただ単にサービスを忘れているケースと既に他社に切り替えている離反顧客があります。

この場合は、電話やメールなどを活用して顧客と継続的な接点を持つことが大切です。離反顧客にアプローチする時は利用状況を聞き出し、他社との比較や併用を提案してみましょう。

キャンペーン情報や新しい機能などの有益な情報は、再びサービスを利用するきっかけになります。

関連記事:【例文あり】事前に回避◎営業に役立つ顧客のリスケ対策を徹底解説!

顧客満足度が低下している

導入したサービス・商品に期待した効果が得られなかった場合は、顧客が「不満」を抱きます。主に価格の改定や不適切な対応などで満足度が低下し、利用を辞めてしまう状態です。

顧客の不満を解消するには、原因を分析しサービスを改善することが求められます。改善点と対策は、組織全体に共有して実行していきましょう。また導入後のサポート体制やクレーム対応などの接客面を強化すると、信頼感を与えるためリピート率の向上に繋がります。

関連記事:インサイドセールスのクレーム対策」起因と顧客タイプ別手法を解説!

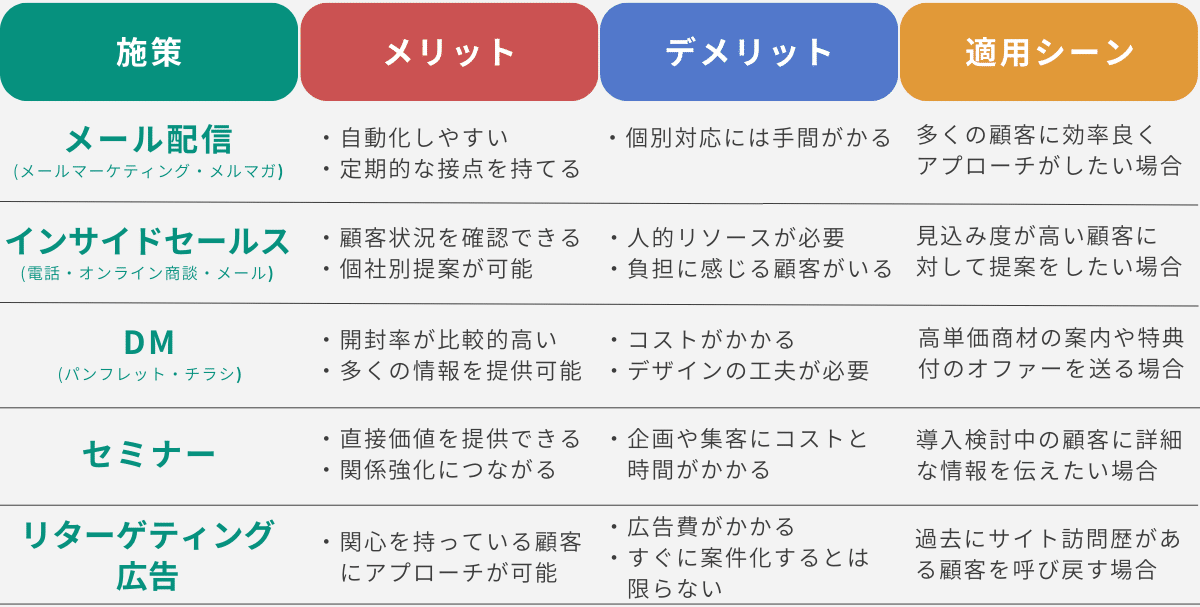

【比較】休眠顧客の掘り起こし施策のメリット・デメリット

休眠顧客を再びアクティブにするためには、適切な施策を選択することが重要です。ここでは、代表的な5つの施策とそれぞれのメリット・デメリットを解説します。

メール配信

メール配信には、大きく分けてメールマーケティングとメルマガ(メールマガジン)の2種類があります。

①メールマーケティング(個別対応型)

メールマーケティングは、顧客の利用状況に応じて送信する時間や内容をパーソナライズする手法です。

例えば、過去に購入履歴がある顧客には「関連するおすすめ商品の案内」や「導入後のフォローアップメール」を送るなど、個別に最適な情報を提供します。

〇メリット

・顧客ごとに適した情報を届けられる

・購買意欲を高めやすい

・顧客との信頼関係を構築できる

×デメリット

・文面の作成や配信管理に工数がかかる

②メルマガ(全体配信型)

メルマガは、決まった内容のメールをリストの登録者全員に一斉送信する手法です。主に、新商品のお知らせや業界ニュースの配信などに適しています。

〇メリット

・比較的に手間がかからず、多くの顧客にアプローチできる

・業界ニュースや最新情報を定期的に伝えられる

×デメリット

・個社別提案ができないため、購買意欲を高めるのが難しい

・配信頻度や内容によっては開封率が低下する可能性がある

▼休眠顧客向けの配信で提供すべき情報

・フォローメール(過去の取引の振り返り、活用事例)

・キャンペーンの案内(特別オファー、割引情報)

・サービスに関する最新情報(新機能の紹介)

・アンケート(ニーズの把握、フィードバック収集)

・業界に有益なコラム(専門知識の提供)

・ウェビナー情報(無料セミナーの案内)

インサイドセールス

インサイドセールスは、電話やオンラインミーティングを活用して顧客と直接コミュニケーションを取る手法です。メールでは、伝えにくい詳細な提案や顧客のニーズを深堀りするのに適しています。

〇メリット

・顧客の状況をリアルタイムで把握できる

・個別の課題に応じた具体的な提案が可能

・直接の対話によって関係構築がしやすい

×デメリット

・営業担当者のスキルや経験によって成果が左右される

・顧客にとって負担に感じられる場合がある

関連記事:【インサイドセールスとは】役割や重要性、必要なスキルなどの基礎知識を学ぶ!

DM(ダイレクトメール)

DMは、紙のパンフレットやチラシなどを郵送する手法を指します。デジタルマーケティングが主流の近年においてDMは、閲覧してもらえる可能性が高く、電話やメールでの接点が困難なケースにも有効です。

〇メリット

・郵送物は視認性が高く、多くの情報を記載できる

・メールよりも開封率が高い場合がある

・特典やクーポンを同封すること反響を得られるケースがある

×デメリット

・印刷や郵送にコストがかかる

・反響率を高めるには、デザイン性や内容に工夫が必要

セミナー

再アプローチ対象の顧客に向けて、対面またはオンラインでのセミナーを開催し、最新情報や業界動向を伝える手法です。

開催後はフォローコールやメール配信などの施策と併用することで、興味喚起や継続的な接点につながりやすくなります。

〇メリット

・顧客に直接価値を提供し、関係を強化できる

・商品やサービスのメリットを理解してもらいやすい

×デメリット

・時間を確保してもらう必要があり、参加のハードルが高い

・企画や集客に時間とコストがかかる

関連記事:ウェビナーとは?新規営業を成功させるポイントと8つの手順を解説

リターゲティング広告

リターゲティング広告は、過去にサイトを訪れた顧客に対し、Web広告を配信して関心を引き戻す手法です。主に、Google広告やSNS広告で活用されます。

〇メリット

・顧客の行動データを分析し、興味を持っている層にアプローチができる

・広範囲にリーチが可能

×デメリット

・すぐに案件化するとは限らない

・広告費用がかかる

インサイドセールスを活用した掘り起こしの方法とポイント

ここで、インサイドセールスを活用して休眠顧客の掘り起こしをする方法とポイントをお伝えします。

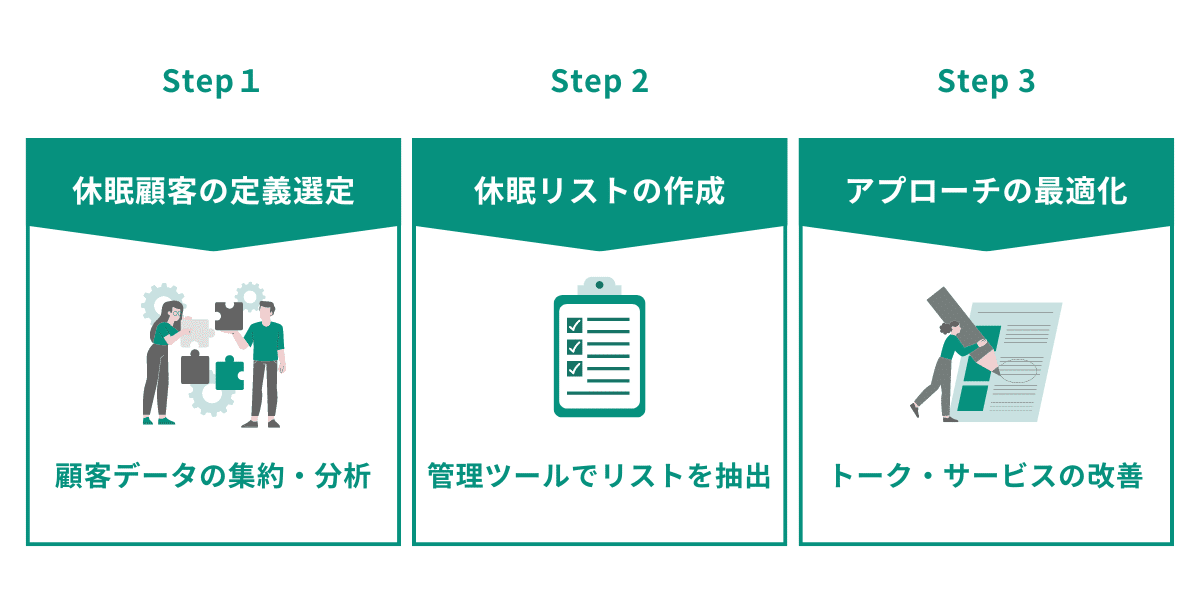

①掘り起こしの対象となる休眠顧客を定義する

まずは、掘り起こしのターゲットを絞るために休眠顧客の定義を決めましょう。どの顧客を対象とするかは、企業が運用しているサービスによって異なります。選定の際は保有している顧客リストを分析して、接点がなくなった時期を見極めることが大切です。

例えば「最終利用から1年以上経過している」、「最終商談日から半年以上接点がない」など具体的な期間を定めて休眠顧客の基準を明確にします。

定義する手順

1 顧客データを集約・分析する

2 接点がなくなった時期を見極める

②顧客管理ツールを使用して休眠顧客のリストを作成する

掘り起こしの定義が決まったら、顧客管理ツールで休眠顧客のリストを作成します。接点がない期間が定義以上の顧客は、再び利用してもらえる可能性が低いので、月日が近いリストを優先的に抽出しましょう。

インサイドセールスの代行会社にフォローコールを依頼する際は、契約内容に応じてリストを提供します。委託する時は、注力したい業界や1案件にかけるコール数などアプローチの優先順位を伝えましょう。

③リストの分析とアプローチの最適化を行う

掘り起こしのリストが作成できたら、顧客の利用状況を分析し電話やメールでアプローチを施行します。今すぐ利用に至らない顧客は、休眠理由や課題のヒアリング、サービス資料の送付などで接点を増やしながら購買意欲を高めていきます。

インサイドセールスで取得した顧客情報は集約し、トークやサービスの改善に役立てましょう。代行会社に委託している場合も、成果共有の場を設けて課題と対策の擦り合わせを行います。

関連記事:休眠顧客の掘り起こしの方法4選!考え方もあわせて解説|DXならHirameki 7(ヒラメキセブン)

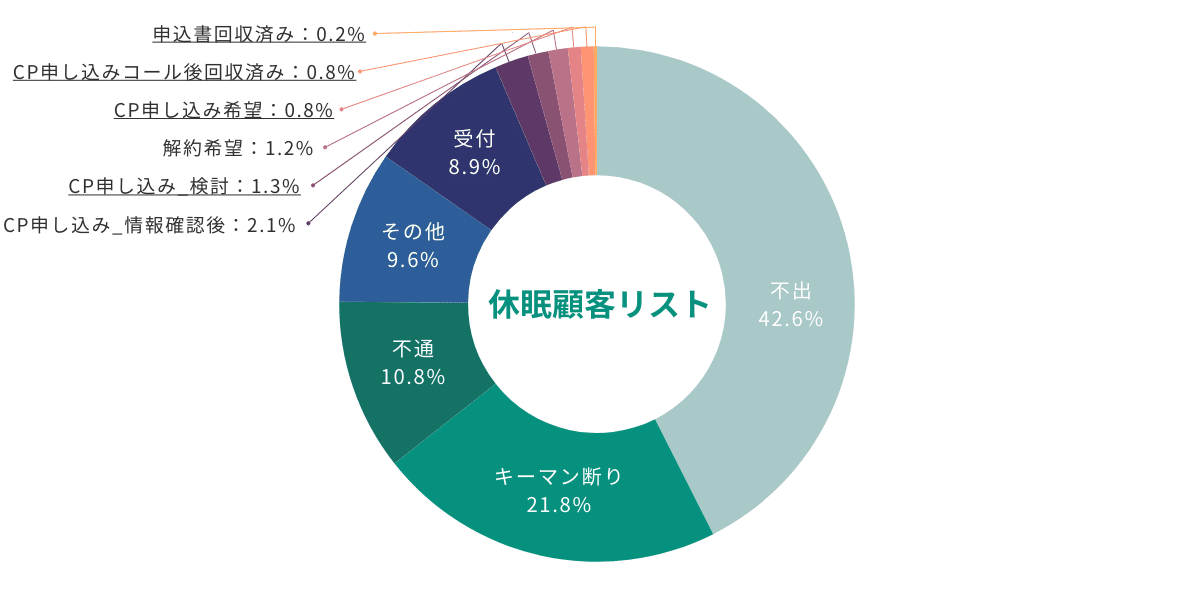

【事例】BtoB営業で成功した休眠顧客掘り起こしの施策

BtoBをターゲットにクラウドアプリを提供する人材業界のA社は、サービスを導入したが1年以上利用がない休眠顧客に対し、キャンペーンを実施しました。

実施施策

①DM送付:ターゲットに対し、サービスの紹介と期間限定のキャンペーン情報を郵送。

②インサイドセールス:DM送付後、14日以内に995件のフォローコールを実施し、申し込みの促進と反響を確認。

結果

・1.0%(CP申し込みコール後回収済み0.8%+申込書回収済み0.2%)がキャンペーンを申請

・2.1%が「今後の導入を検討」と前向きな反応

【インサイドセールス代行会社をお探しの方はこちら】

休眠顧客の掘り起こしで商談化に繋げよう

今回は、営業・マーケティング業界で注力されている「休眠顧客」の定義と効果的なアプローチ方法を解説してきました。

休眠顧客の掘り起こしは、見込み顧客や取引先の獲得に欠かせない戦略です。休眠理由の分析は、サービスの改善やリピート率の向上に繋がります。

また休眠顧客を復帰させるには、継続的なアプローチが重要です。契約後のフォロー体制の確立や顧客との接点回数を増やしていきましょう!

インサイドセールスを活用した休眠顧客へのアプローチやDM送付後のフォローコールを検討している方は、お気軽にお問合せください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

IS factory magazine(アイエス ファクトリーマガジン)編集部です。2022年開設。

定期的にインサイドセールスや営業に関するノウハウ、セミナー情報を発信しています。